山西未来一周天气情况分析报告_山西未来一周天气情况分析报告最新

天气预报,是应用大气变化的规律,根据当前及近期的天气形势,对某一地未来一定时期内的天气状况进行预测。它是根据对卫星云图和天气图的分析,结合有关气象资料、地形和季节特点、群众经验等综合研究后作出的。如我国中央气象台的卫星云图,就是我国制造的“风云一号”气象卫星摄取的。利用卫星云图照片进行分析,能提高天气预报的准确率。天气预报就时效的长短通常分为三种:短期天气预报(2~3天)、中期天气预报(4~9天),长期天气预报(10~15天以上),中央电视台每天播放的主要是短期天气预报。 天气预报的主要内容是一个地区或城市未来一段时期内的阴晴雨雪、最高最低气温、风向和风力及特殊的灾害性天气。就中国而言,气象台准确预报寒潮、台风、暴雨等自然灾害出现的位置和强度,就可以直接为工农业生产和群众生活服务。

天气预报是根据气象观测资料,应用天气学、动力气象学、统计学的原理和方法,对某区域或某地点未来一定时段的天气状况作出定性或定量的预测。它是大气科学研究的一个重要目标。对人们生活有重要意义。

如今人们外出,只须收听或观看天气预报,就可以决定是否带雨具,而在过去,则要顾虑天气情况。那么,气象台每天最重要的工作——天气预报是怎样诞生的呢。 公元前650年左右巴比伦人使用云的样子来预测天气。公元前340年左右亚里士多德在他的《天象论》中描写了不同的天气状态。中国人至少在公元前300年左右有进行天气预报的纪录。古代天气预报主要是依靠一定的天气现象,比如人们观察到晚霞之后往往有好天气。这样的观察积累多了形成了天气谚语。不过许多这些谚语后来被证明是不正确的。

从17世纪开始科学家开始使用科学仪器(比如气压表)来测量天气状态,并使用这些数据来做天气预报。但很长时间里人们只能使用当地的气象数据来做天气预报,因为当时人们无法快速地将数据传递到远处。1837年电报被发明后人们才能够使用大面积的气象数据来做天气预报。

20世纪气象学发展迅速。人类对大气过程的了解也越来越明确。10年代数字天气预测随电脑硬件发展出现并且发展迅速,今天成为天气预报最主要的方式。

1853~1856年,为争夺巴尔干半岛,沙皇俄国同英法两国爆发了克里木战争,结果沙俄战败,正是这次战争,导致了天气预报的出现。

这是一场规模巨大的海战,1854年11月14日,当双方在欧洲的黑海展开激战时,风暴突然降临,且最大风速超过每秒30米,海上掀起了万丈狂澜,使英法舰队险些全军覆没。事后,英法联军仍然心有余悸,法军作战部要求法国巴黎天文台台长勒佛里埃仔细研究这次风暴的来龙去脉。那时还没有电话,勒佛里埃只有写信给各国的天文、气象工作者,向他们收集1854年11月12~16日5天内当地的天气情报。他一共收到250封回信。勒佛里埃根据这些资料,经过认真分析、推理和判断,查明黑海风暴来自茫茫的大西洋,自西向东横扫欧洲,出事前两天,即1854年11月12日和1854年13日,欧洲西部的西班牙和法国已先后受到它的影响。勒佛里埃望着天空飘忽不定的云层,陷入了沉思:“这次风暴从表面上看来得突然,实际上它有一个发展移动的过程。电报已经发明了,如果当时欧洲大西洋沿岸一带设有气象站,及时把风暴的情况电告英法舰队,不就可避免惨重的损失吗?”于是,1855年3月16日,勒佛里埃在法国科学院作报告说,如组织气象站网,用电报迅速把观测资料集中到一个地方,分析绘制成天气图,就有可能推断出未来风暴的运行路径。勒佛里埃的独特设想,在法国乃至世界各地引起了强烈反响。人们深刻认识到,准确预测天气,不仅有利于行军作战,而且对工农业生产和日常生活都有极大的好处。由于社会上各方面的需要,在勒佛里埃的积极推动下,1856年,法国成立了世界上第一个正规的天气预报服务系统。

天气预报的诞生历史说明,气象条件可以影响局部战争或战役的胜败,而由于战争的需要,又推动和发展了气象事业。

我国十二省区严重干旱分析快报

2008年10月下旬以来降水量持续偏少的影响,我国京、津、冀、晋、鲁、豫、皖、苏、鄂、陕、宁、陇十二省区出现三十年一遇的罕见干旱,部分地区重旱程度达五十年一遇。一点五七亿亩小麦受旱,中国首次拉响Ⅰ级抗旱警报。本快报就这次干旱过程以及气象成因初步分析,并对未来两周天气给出展望。

一、雨情

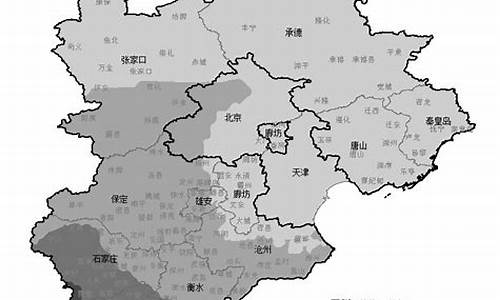

去年10月下旬以来,北京、天津、河北、山西、山东、河南、安徽北部、江苏北部、湖北东北部、陕西北部、宁夏、甘肃东部等北方冬麦区降水量较常年同期偏少五至八成,山西中部、河北中南部、河南东北部和中部、山东西部、安徽西北部等地降水量偏少八成以上。华北大部、黄淮西部、江汉等地平均无降水日数达到1951年以来历史同期第二位,其中,河南的无降水日数为历史同期最多(图1,图2)。

二、旱情

中国气象局二月五日气象干旱监测显示,北京、河北中南部、山西大部、山东北部和西部、河南大部、安徽北部、陕西大部、甘肃东部、湖北北部等地气象干旱达到中到重度,其中,河南中东部、安徽西北部地区达到特旱。图3(a)为2009年1月31日中国干旱监测图,图3(b)是2月6日亚洲干旱监测图。从此图上也可以看到,除了我国的干旱外,在北非、印度、中南半岛地区也发生了严重的干旱。

据农业部农情调度,截至二月五日,河南、安徽、山东、河北、山西、陕西、甘肃、江苏等主产区小麦受旱一点五七亿亩,其中严重受旱六千四百八十二万亩。八省旱区受旱麦田中已灌溉面积七千八百七十七万亩,占受旱面积的百分之五十。

国家防汛抗旱总指挥部二月四日启动Ⅱ级抗旱应急响应的基础上,五日宣布启动Ⅰ级抗旱应急响应。这也是中国历史上首次启动Ⅰ级抗旱应急响应。

根据气象与水文学上的定义,某一次异常气候或水文的重现期为30~50年一遇,我们称之为极端气候或水文。这次的干旱是一次极端气候。

三、气象成因

这次我国大范围严重干旱是较长时期降水稀少所造成的。从气象成因监测和分析看,应该从2008年11月大气环流异常开始分析。

北半球中高纬度存在准静止的环流系统,这种稳定的环流形势是造成这次干旱灾害的主要成因。图4a给出2008年11月1日~2009年2月3日北半球500 hPa平均高度及其距平场。图4b是在这段时间里,每天高度距平大于10 gpm以及高度负距平小于10 gpm的天数占总天数的百分率,表示500 hPa平均高度场各个系统的稳定程度。欧亚中高纬度主要环流系统是西欧北部的阻塞高压,这个阻塞系统在12月达到鼎盛,一直持续到2月初,其距平中心的稳定性达到70%以上(即有67天以上持续为正距平所盘踞)。而其西南侧欧洲西海岸为稳定的低压槽(负距平区),其持续性也达到70%以上,反映在欧洲西部上空高空槽活动频繁。沿着30~50°N北半球存在长定波列,表现在东亚大槽维持在日本东北部(千岛),高原上空为稳定的高压脊,中国大陆长时期处于东亚大槽槽后西北气流控制下,冷空气活动频繁。东亚大槽和高原上空的高压其持续性也在70%以上。在北半球10~20°N 附近的纬度带, 基本上为副热带高压控制,副热带高压明显偏强,而受中纬度120°E地区低压槽影响,西太平洋副热带高压西伸北抬不明显(图4b)。2008年11月~2009年1月逐月平均的500 hPa平均高度场与图4类似(图略),正是这种异常环流及其稳定,造成干旱形成并加剧。从2009年1月1日~2月3日平均的300 hPa的等风速线分布上看(图5a),有一支急流从大西洋中部、非洲及亚洲大陆沿20~35°N地区(北非、中东、印度北部和中国西南地区)向东伸向日本南部。在这支急流中,300 hPa经向风扰动动能的大值区集中在70°E以西地区,表明从亚洲西部过来的扰动系统不容易东移到东亚上空,从而使水汽不能输送到70°E以东地区,造成了亚洲大范围的干旱。

我们给出2009年1月200 hPa水平风距平场,代表干旱最严重时期对流层上部的环流(图6a)。沿着30°N北半球有几个反气旋性的距平中心分别位于大西洋中部、地中海以及青藏高原上空,在中国沿海岸有一个气旋性环流区。这些距平中心与对流层中层500 hPa的正、负距平区相对应。2009年1月对流层下部的700 hPa水平风距平场上可以看出(图6b),北非、印度次大陆、中南半岛和中国大部偏北距平风盛行,这表明这些地区冬季风异常盛行,来自海洋上的水汽不容易达到上述地区。

这次出现干旱严重的部分地区,在2008年1月曾经是多雪区,雪灾严重。值得对这两个过程进行对析。图7为安徽阜阳附近(116°E , 33°N) 1月平均的垂直速度(图7a)和相对湿度(图7b)廓线(实线为2009 年, 点划线为2008 年)。2008年1月暴雪期间,阜阳地区在对流层中下层(600 hPa以下)为上升运动,相对湿度在55%以上;而在2009年1月,除了近地面的边界层整层皆为下沉运动,对流层中层(400~600 hPa)下沉速度接近20Pa×s-1,在这里对流层中、上部空气下沉运动甚强,相对湿度基本上在40%以下,抑制了云和降水的发展。这两个时期扰动动能(风暴路径)的分布也不一样(图6b),2008年1月有3次低气压扰动沿青藏高原向东移入我国上空(图略)。图8 给出2008年1月11日~2月2日500 hPa平均高度及其距平场,可以看出是最有利于出现冬季强降水的“东高西低”的环流,与2008~2009年秋冬季干旱的大气环流形成明显差异。图4a与图8上这种环流近似反相的特征和异常环流的持续性在Hovm?ller图(沿35~45oN平均的300 hPa经向风时间–经度剖面,图9)上很清楚。中国东部地区除了2008年12月初和2008年12月底~2009年1月初这两次强寒潮过程,稳定在高原高压脊前的西北气流控制下。此外,从2008年底~2009年1月,大气季节内30~60天振荡(MJO)在 60~150oE很不活跃,与2008年初暴雪期间MJO在此地区的强盛差异明显(图略)。

一般在气候预测中,人们重视赤道东太平洋SST异常对全球气候异常的影响。我们注意到2008和2009年冬季赤道东太平洋SST同属冷水位相(Lanina位相),而我国气候完全相反,看来这次干旱与Lanina关系十分复杂,值得深入研究。

四、结论

造成我国大部地区入冬以来降水偏少的主要原因为:尽管去年冬天北方有几次强冷空气过程,但是冷空气没有带来降水,仅仅是大风和降温天气。降水偏少的主要原因是亚洲西部过来的扰动系统不容易东移到东亚上空,从热带洋面上过来的潮湿的暖湿气流不强盛,暖湿气流较弱,仅仅到达了长江中下游地区,无法输送到黄淮、华北、河南、山东、山西、河北等偏北的地方(图10)。

根据IPCC第五次评估报告,在全球变暖的气候背景下,全球的水份和能量循环加快,极端气候有增多趋势,中国也是如此。这次我国十二省区出现严重干旱,属于极端气候。2006年夏季川渝地区百年一遇的特大干旱,2008年初南方严重的低温、雨雪、冰冻灾害也是如此。气象业务和科研部门,应重视极端气候的监测、诊断和预测研究。

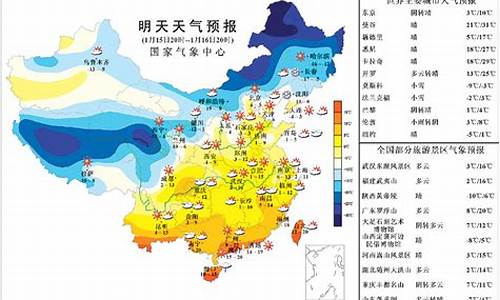

对未来天气形势的估计:

2月中旬我国南方地区的降水会比较频繁,北方部分旱区还有望迎来降水,11-13日在江淮、河套、华北地区有一次较强的降雨过程,13-14日前后在东北地区, 本次过程长江中下游、四川盆地东部、贵州、华北地区、东北大部、黄淮、及将出现一次阴雨(雪)天气过程,降水量一般有1~5毫米,部分地区可达10 毫米以上。15日后又有一次冷空气南下,但降雨主要发生在黄淮及其以南地区。此外,从美国气候预测中心(CPC)CFS中期预报场分析(图 10),到2月20日,高原附近的高压坝依然维持,“西高东低”的大气环流条件短期内不会有根本改变,北方地区可能依然维持相对少雨的形势。未来一段时间,我们应密切关注高原附近的高压坝的调整。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。