未来天气变化趋势_未来天气形势分析预报图

1.以后天气是不是越来越热

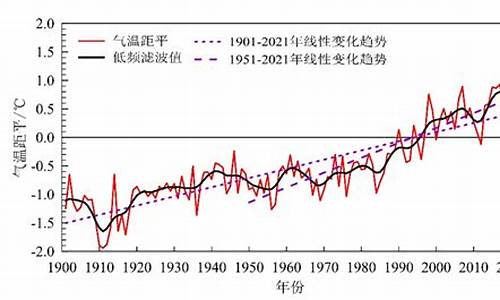

基于过去近百年来仪器观测数据,国际科学界认识到地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化过程。间气候变化专门委员会(IPCC)第三次评估报告表明,1861年以来全球平均表面温度不断上升,20世纪上升幅度为0.6℃±0.2℃;随着全球平均表面温度的上升,雪盖和冰川退缩,海平面上升,大气和海洋环流发生变化,气候变率增大,极端天气气候增多;北半球陆地中高纬度地区20世纪降水量极可能增加了5%~10%,20世纪下半叶严重降水发生频率可能增加了2%~4%[6]。近百年来的气候变化已经给全球自然生态系统和社会经济系统带来了重要影响。现有研究结果预测,未来50~100年全球气候将继续向变暖的方向发展。这种变化可能会对全球地质环境造成深远的影响,其影响可能是负面的或不利的。

(一)未来中国气候变化趋势

中国科学家对近100年和近50年中国的气候变化历史进行了系统研究,研究发现:中国的气候变化与全球变化有相当的一致性,但也存在明显差别。在全球气候变暖背景下,近100年来中国年地表平均气温明显增加,升温幅度约为0.5~0.8℃,比全球同期平均值略强;从全国平均来看,近100年和近50年的降水量趋势不明显,但1956年以来出现了微弱增加趋势;近50年来中国主要极端天气气候的频率和强度出现了明显变化,寒潮频数显著下降,华北和东北地区干旱趋重,长江中下游地区和东南地区洪涝加重[7]。

2007年1月,中华人民共和国科学技术部、中国气象局和中国科学院等部委联合发布了《气候变化国家评估报告》,系统总结了我国在气候变化方面的科研成果,评估了在全球气候变化背景下中国近百年来的气候变化观测事实及其影响,预测了21世纪的气候变化趋势。该报告预测,21世纪我国气候变化将呈现以下趋势[7]:

(1)气候变暖趋势不可避免。21世纪中国地表气温将继续上升,其中北方增温大于南方,冬春季增温大于夏秋季。气候模式模拟结果表明:与2000年比较,2020年中国年平均气温将增加1.1~2.1℃,2030年增加1.5~2.8℃,2050年增加2.3~3.3℃;降水量也呈增加趋势,预计到2020年,全国平均年降水量将增加2%~3%,到2050年可能增加5%~7%。降水日数在北方显著增加,南方变化大。

(2)气候变率增大。HadCM2模式模拟结果表明,在CO21%增长率情景下,2020年、2050年和2080年增温最大的月份与最小月份之差分别可达到0.8℃、1.0℃和1.3℃;在CO20.5%增长率情景下,虽然极端值的差别没有1%情景下的差别那样明显,但是也可以明显看出季节之间增温的幅度增大。随着温室气体浓度的增加,地面气温增量的年较差也不断增大。与地面气温增量的季节变化类似,降水量变化的年较差也随着温室气体浓度的增加而不断增大。

(3)极端天气气候增加。未来中国的极端天气气候发生频率可能出现变化。区域气候模式的预估结果表明,中国地区的日最高和最低气温都将升高,但最低气温的升高更为明显,气温日较差将进一步减小。未来南方的大雨日数将显著增加,暴雨天气可能会增多。

(二)气候变化对地质环境的影响

过去半个多世纪中国地质环境变化是在自然驱动因素和人为驱动因素共同作用下的结果。由于人类活动变化的剧烈性和持续性,地质环境变化更多地表现为人为驱动因素作用下的结果。气候变化所造成的地质环境变化,往往为人类活动干扰所掩盖,为研究工作带来了极大困难。目前,关于气候变化对环境影响的研究刚刚起步,定量评估方法和结果还存在很大的不确定性[7]。根据未来中国气候变化趋势,可以推断出对地质环境的可能影响,主要包括以下几个方面:

(1)大雨日数与强降水的增加,可能会诱发更多的突发性地质灾害。滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害主要是由暴雨所诱发的。据全国县、市地质灾害调查统计,暴雨所诱发的滑坡占所调查滑坡总数的90%,暴雨所诱发的崩塌占所调查崩塌总数的81%[8]。滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害发生频次与强降水呈正相关关系。区域气候模式模拟结果表明,在2070年前后,中国南方地区在温室效应作用下,大雨日数将显著增加,特别是在东南地区的福建和江西西部,以及西南地区的贵州和四川、云南部分地区,未来暴雨发生的天气会增多(表5-1)。强降水增多的地区,多是突发性地质灾害中、高易发区。所以,未来暴雨诱发的突发性地质灾害在一些地区可能呈现出增加的趋势。

表5-1 区域气候模式模拟的2070年中国各大区平均降水变化表单位:%

资料来源:据《气候变化国家评估报告》

(2)极端天气气候的增多,可能会导致对地下水的依赖程度增加。模拟结果表明,未来50~100年,北方部分省份(宁夏、甘肃、陕西、山西、河北等)多年平均径流深减少2%~4%,南方部分省份(湖北、湖南、江西、福建、广西、广东、云南等)增加24%,北方水短缺现状还将继续。对未来气候变化趋势的预估,未来20年中国夏季降水存在着由南涝北旱型向南旱北涝型转变的可能性。未来气候变率的增大和干旱、洪涝等极端天气气候的增加,可能对现有的水供给格局形成挑战,经济社会的水保障程度相应地受到影响。由于地下水时空分布具有相对广泛、均衡的特点,在降水与地表水变数增加的情况下,经济社会对地下水的依赖程度可能会有所增加,开地下水所诱发的地质环境问题亦随之增加。2009年秋至2010年春西南地区长达5个多月的干旱灾害,证实了这种可能性的存在。旱灾波及云南、贵州、广西、四川、重庆西南5个省(区),旱情持续时间之长、受灾面积之大、影响范围之广,为百年一遇。以云南省为例,2009年7月1日至2010年1月20日,平均降水量比多年同期偏少了29%,为气象观测记录以来同期最少降水量[9]。为解决旱灾造成的人畜饮水困难,各地启动了抗旱找水打井工作。据国土部统计,截至2010年6月,国土系统在云南、贵州、广西3省(区)的26个市(州)156个县(区),共完成2703眼,成井2348眼,累计日出水量36×104m3,解决了520万人饮水问题[10]。入汛以后,南方连续出现了8次大范围强降雨过程,广西大部、湖南南部、广东、福建、江西等地局部出现雨,降水量比往年多5成以上。受长时间干旱和短时间多次强降雨的作用,广西、四川、江西等地出现了多个“天坑”[11]。中国地质调查局经过调查认为:这些“天坑”实际上是地面塌陷,主要发生在岩溶区,因长期干旱、强降雨等气候因素和工程建设、地下水抽等人为活动引发形成。

(3)受海平面上升和极端气候影响,海岸带地质环境恶化风险加大。中国沿海海平面近50年来总体呈上升趋势,平均上升速率约为2.5mm/a[12]。据预测,未来气候变暖,入海河流水量的减少,将加重河口盐水入侵,海平原上升和入海河流泥沙量的减少,将加剧海岸侵蚀,黄河三角洲增长减缓,甚至衰退,海岸低地被淹的范围将可能增加[13]。海岸带是中国人口密集、经济发达的地区,应对全球变化对地质环境造成的负效应,应及早未雨绸缪。

以后天气是不是越来越热

10.2.1.1 从气候环境演变的108a大周期分析来看

地球历史上发生过4次大冰期——震旦纪大冰期、奥陶纪大冰期、石炭—二叠纪大冰期和第四纪大冰期,它们之间相隔2.3×108a左右,前3次大冰期的时间尺度均在n×108a,第四纪冰期目前仅2.6×106a,因此按着自然规律,完全有理由推断包括河南平原在内的全球气候环境未来的几千万年仍将属于这次大冰期。

10.2.1.2 从气候环境演变的105a周期分析来看

105a即米兰科维奇0.10Ma冰期与间冰期地球轨道驱动周期。

第四纪冰期由4个冰期和3个间冰期组成,它们之中每一期的时间尺度均为105a左右,就是最短的末次间冰期和末次冰期也有数万年的历史,而冰后期,即现代间冰期至今仅104a。因此,也有理由认为包括河南平原在内的全球气候环境所处的现代间冰期尚未结束,冰后期仅仅是这一间冰期的一部分,它可能还要继续下去。

10.2.1.3 从气候环境演变的104a周期分析来看

104a即米兰科维奇20~40ka冰期与间冰期地球轨道驱动周期。

迄今,末次间冰期历时5×104a左右,由3个暖期组成,每个暖期历时104a左右。冰后期的时间长短与它们相似,据前面所述冰芯分析,这次间冰期的气候状况与冰后期也十分相似。因此,可以推断包括河南平原在内的北半球气候环境所处的目前的冰后期可能与末次间冰期中的一个暖期即间冰阶相当。换言之,它可能是现代间冰期中的一个间冰阶。由于这个间冰阶已历时104a左右,而且最温暖的大西洋期已经过去,则进一步可以认为这个间冰阶已近尾声,在未来的104a中,一个新的冰阶即将来临。

10.2.1.4 从气候环境演变的103a周期分析来看

冰后期已历时104a,期间气候发生过多次波动,每次的波动都在2500a左右。目前我们处于其中的亚大西洋期是一个相对凉湿的时期,这个时期已经历了近2700a,按气候变化的周期性规律,此阶段应该结束了,气候将向暖的方向发展。

10.2.1.5 从气候环境演变的102a周期分析来看

102a即太阳活动80~90a的世纪周期。

就北半球而言,全新世晚期,第1,2,3次小冰期(表8.2)历时1ka,3次小冰期活动,每次持续200a左右。而从1620年开始的小冰期,持续了200a左右后,于18世纪初基本结束了。至20世纪,一个温暖的时期已持续200a左右了,那么未来200a,气候可能向相对冷凉的方向发展。

从河南平原及其周边区域气候变化的基本规律及周期分析来看,近5ka气候变化中存在着上述102a尺度的波动:

公元前3000~前1000年(距今5000~3000a),即从仰韶文化到安阳殷墟时代,气温较高。

公元前1000~前770年,即周朝初年,江汉曾2次结冰(公元前903年和8年),而后大旱。

公元前770~前480年,春秋时期,鲁国冰房无冰,竹海繁茂,气候温暖。

公元前481~前222年,战国时代,气候更加温暖,比现在气温偏高。

公元前221至公元23年,秦汉时期,天气继续变暖。

24~289年,东汉、三国时代、温度比现在低1~2℃,以公元280~289年为最冷。

420~589年,南北朝时期,气温比现在约低2℃。

589~907年,隋唐时代,气候温暖。650年、669年、678年冬天,长安无冬雪。

907~960年,五代十国时期,物候不详。

960~1276年,宋代,气候转冷,特别是12世纪初,江浙荔枝曾2次全部冻死(1110年和1178年)。

1268~1292年,元初,气候短期变暖。

1309~1353年,太湖结冰,厚数尺。

1368~1644年,物候不详。

1470~1520年,气候寒冷,1493年我国东部沿海出现特大雪暴和强烈寒潮,降雪达5个多月,苏北沿海结冰,1513年洞庭湖封冻。

1550~1600年,气候温暖。

1620~1720年,气候严寒,特别是1650~1700年最冷,是最近600a来最寒冷时期。1653年淮河封冻,1655年北京冬季均温比现在低2℃,1670年东部沿海大雪20d,海水拥冰至岸,形成冰堤。

1720~1830年,气候温暖。

1840~1890年,气候极寒,1845年黄河、淮河结冰,长达40余日。

1890~1945年,气候温暖。

1945年至今,气候寒冷,1969年渤海海面出现几十年罕见的封冻现象。

上述气候变化和格陵兰冰心18O同位素曲线比较后发现,距今1700年以来两者的变化趋势几乎是平行的,102a时间尺度的周期性波动明显,只是在时间上稍有些差异,详见图7.4。

特别是在近600a的气候振荡中,有4次变冷和3次回暖(其中气候变冷段有1470~1520年、1620~1720年、1840~1890年和1945年至今),102a时间尺度的周期性波动更是突出,详见图7.6。同时,由图7.6也可以清晰地看出,1945年后的未来102a时间周期内气候将向相对冷凉的方向发展。

华北平原北部地区历史时期气候演化与上述全新世晚期的气候变化基本一致。张春山等(1999)综合各方面的前人资料,归纳如下(图10.4):

距今5000~3000a,气候显著转暖,北京转入大西洋型气候,属仰韶-殷墟文化时代。

距今3000~2850a,周初,寒冷时期。

距今2000~1400a,东汉、三国、六朝,寒冷时期。

距今1400~1040a,隋唐,温暖时期。

距今1040~720a,五代、北宋、南宋,寒冷时期。

距今720~700a,元初,温暖时期。

距今700年至1999年,元、明、清、民国、新中国,寒冷时期。但该期中温度仍有明显的波动,有4个暖期和4次冷期。1300~1470年、1550~1600年、1720~1830年、1900~1950年系暖期;1470~1520年、1620~1720年、1840~1890年、1950~1999年系冷期。

图10.4 5000年来区域冷暖变化周期图

(据张春山等,1999)

上述冷暖气候的变化,张春山等分析发现具有如下的周期规律:

1)暖期越来越短,气温越来越低;相反,寒冷期越来越长,寒冷程度越来越强。在冷暖交替演化序列中存在着400~800a周期,每个周期中又可进一步划分出几个50a和100a的小周期,温度波动为1~2℃。例如,距今5000~3000a间,黄河流域有大象;距今2850~2000a间,象群北界向南迁移,移至淮河以南;距今1400a至现在,只出现在长江以南地区;在距今2000~1400a的寒冷期时,淮河结冰封冻(225年),距今1000~800a间的寒冷期时,太湖出现封冻(1111年),在最后一个寒冷期的1670年,长江几乎封冻。这些都表明气候向着寒冷的方向发展。

2)上述冷暖气候波动与西欧进行对比后看出,公元前1000年至公元1300年的2300a中,可以识别的周期是350~600a。1300年至现在的700a中,比较规则地分布着100a和200a左右的两种周期,以14世纪到15世纪上半叶为200a周期,15世纪下半叶到16世纪末为100a周期,17世纪初到19世纪上半叶为200a周期,19世纪下半叶到20世纪上半叶为100a周期。按照这一规律预测下去,从20世纪下半叶开始,应进入200a周期。

张春山等依据海河流域近500a特旱、特涝年的次数,计算出每个世纪出现特旱、特涝年次数各占该世纪总次数的百分率(图10.5)。由图得出,从16世纪开始出现特旱、特涝年的百分率大小有持续2个世纪一转换的规律。也就是说,21世纪可能出现特旱年的百分率大于出现特涝年的百分率,表明气候向着干旱的方向发展。

图10.5 近500年各世纪特旱特涝年次数百分率分布图

(据张春山等,1999)

实线、虚线分别表示特涝、特旱年百分率

上述102a时间尺度的周期性波动规律表明,从20世纪下半叶开始的变冷及其干旱状况将持续到21世纪,包括河南平原区域气候将处于相对寒冷、干旱的阶段。

10.2.1.6 从气候环境演变的10a周期分析来看

10a周期即太阳活动11~22a的海尔周期。

从格陵兰冰心资料分析(见图7.5)来看,1900~1940年的温暖期之后,全球的气温在下降,这个结果也从冰岛和英国的气温记录中得到了证实,北半球年均气温的变化表明,从1939年以来,气温下降了大约6.6℃。这种下降的趋势目前并没有停止,未来的数十年内,包括河南平原在内的北半球气温还可能继续有所下降。

张春山等根据海河流域近500a(1470~1987年)旱涝等级史料作功率谱分析,超过95%置信限谱峰值对应的周期有2~3a,5~6a,10~11a,20~30a。这与大气环流的准2a周期,太阳黑子的11a周期及11a周期的2,3倍周期很相似。他们按照不同的周期分别预测了该地区未来气候的变化。从15个不重复的独立的外延温度序列,对未来50a各时段变冷的可能性比例及其所占百分比数进行了预测(表10.1)。由表看出,在未来50a内,该区气候变化的主导趋势是向着冷的方向发展。

表10.1 1990~2040年华北平原北部变冷可能性比例表

(据张春山等,1999)

会。一项最新研究显示,由于创纪录的温室气体水平,未来五年全球变暖1.5摄氏度正在变得越来越大。据《金融时报》报道,世界气象组织和英国气象局在当天发布的一份报告中表示,从2022年起到2026年,地球的年温度较工业化前水平上升1.5摄氏度为48%,并且这一概率会继续上升。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。